EXPERIENCIA DE LA AUTONOMIA INDIGENA EN PANAMA

Por Cristina Cucurí

En este foro se compartirá información, análisis, inquietudes y reflexiones sobre la experiencia de la autonomía indígena en Panama

Cada intervención debe contener:

a) Un dato nuevo sobre el caso revisado (noticia, artículo, video, gráfica).

El universo kuna: la lucha por una cultura

21 abril, 2016

Eduardo Saldaña

Hay pueblos que surgen con algo único, que les hace distintos a los demás. Pueblos con un rasgo atemporal, que pasa fronteras, generaciones…Y que no desaparece tan fácilmente. Cuando por primera vez escuché sobre sus gestas me pareció algo mágico, la lucha por una cultura es siempre algo digno de admirar.

Este pueblo es el Kuna, o como su tradición les denomina Tule. Estas gentes, la comunidad tule de Panamá, como voy a intentar hacerles ver, son merecedoras de respeto, o al menos, de que se sepa de su lucha. No muy conocidos fuera del mundo de los derechos indígenas, han sido un referente de la resistencia de los pueblos indios del continente americano.

La lucha de los kuna por su cultura va más allá de ideologías. Como veremos existe una conexión entre estas gentes y su tierra. Desde el inicio han vivido resistiendo,en defensa de sus orígenes. Porque como un refrán kuna dice: “en la expresión cultural de un pueblo está el sello ineludible de la esencia de la libertad, de la dignidad y de su respeto como pueblo”. Los kuna son muy conscientes de su libertad, pero sobre todo de su dignidad como pueblo y como indígenas.

Ya desde el principio…

Dijo el mismo John Patterson, fundador del Banco de Inglaterra, cuando puso sus pies en el Panamá que aquella nueva tierra “era la puerta de los mares y la llave del Universo”. Lo que nuestro viejo marino no sabía era que para conseguir esa llave debía dominar mares que ya tenían dueños y acabar con el universo de gente que, mucho antes que él, se habían dado cuenta de la valía de esa tierra.

Los orígenes del pueblo kuna o tule, nombre que utilizan para autodenominarse, no están muy claros. Algunos antropólogos los relacionan con tribus mesoamericanas que migraron a la región, y otros afirman que proceden de la evolución de poblaciones previas de la zona del Darién. Sea como fuere, lo cierto es que ya eran dueños de su libertad y de una tierra cuando Colón arribo allá por 1492.

La llegada de colonos a Panamá generó un desequilibrio político y económico. A nivel etnográfico la población indígena sufrió un fuerte descenso, pasando de 170.000 a 13.000 individuos en 1522. En el ámbito político, las dinámicas de poder entre los grupos de indios se vieron alteradas. Algunos de estos pactaron con los colonizadores, pero otros muchos se vieron forzados a emigrar. En el caso kuna, la presión que la colonización puso sobre la tribu de los Emberás hizo que estos migraran a los territorios del Darién, forzando de este modo a los kunas a trasladarse al litoral atlántico en busca de sustento, lo que supuso un cambio en las tradiciones y cultura del pueblo. Finalmente se asentaron en la costa atlántica, en particular en la región conocida como Kuna Yala o San Blas.

La zona del istmo de Panamá ha sido durante siglos de un valor geoestratégico importante. Fuente: Historias de la historia

La interacción con los colonos hizo que dentro de las tribus fueran surgiendo cabecillas o familias que mantenían unas mejores relaciones con los foráneos. Así, los líderes tradicionales se toparon con la competencia de una nueva clase política.

Sin embargo, el control de las poblaciones kunas no resultaba nada fácil. La existencia de enlaces dentro de las comunidades no facilitaba el dominio de los indios. La llegada de piratas y demás navegantes de países como Francia o Gran Bretaña evitó el desarrollo de una dependencia de los colonos españoles. Pero no solo eran autónomos a la hora de decidir con quien o no comerciar, sino que los líderes tradicionales, leres, mantuvieron el apoyo de los grupos, haciendo que el control económico y político de los indígenas no se pudiera lograr.

Para entender bien por qué los pobladores kuna mostraron cierta autonomía, tenemos que ser conscientes de la geografía del sur del país. El Darién es una zona, en términos orográficos, de difícil acceso. Cuando las minas se cerraron y se redujeron las visitas de navegantes, la zona perdió interés para los españoles. La relación mantenida con otros extranjeros –piratas escoceses, comerciantes franceses– hizo que no se viera a los líderes pro-españoles como la única opción. Fueron desde bien temprano conscientes de su autonomía. Establecieron relaciones dispares, sin seguir un patrón común. Estaban en su tierra, ellos repartían el pastel en esa fiesta.

Los indios mantuvieron esa autonomía durante los siglos XVII y XVIII. Ya con la llegada de la independencia de Colombia nuevos desafíos para las poblaciones indígenas surgieron. Bajo el control colombiano, los avances para la minoría fueron más bien escasos. Centrado en el desarrollo de un estado fuerte, el gobierno de Bogotá no prestó mucha atención a las demandas de estos. La lucha tule se topó con un estado joven que no tenía tiempo de pararse a dialogar. Aun así se las idearon para mantener un contacto diplomático con las distintas fuerzas políticas del país, tanto de la zona colombiana como de lo que sería la República de Panamá.

En 1903 la República de Panamá se establece. El nuevo país aglutinará a distintas poblaciones indígenas. Entre estas, la lucha de los kunas será clave para la autonomía de las minorías que actualmente se disfruta en este país. La división generó disputas, no por ser unos favorables a otros, sino más bien por la partición del territorio tule entre Colombia y Panamá. De nuevo tenemos a un pueblo que sufre la decisión de otros; que actúan sin considerar la repercusión de sus acciones en algo tan burdo para ellos pero de tanta importancia para otros como son la cultura y la tierra.

Las relaciones con el gobierno de la República fueron complicadas ya desde el principio. El gobierno de Panamá no tenía tiempo de atender los asuntos de la minoría. Cuando se independizó de Colombia, el país centroamericano tuvo que centrar su atención en devolver el favor a su vecino EE.UU, quien medió en el proceso de independencia. La construcción del canal fue prioritaria en la política de los primeros años. El silencio de las autoridades en la cuestión indígena supuso que los gobernantes locales cometieran abusos que quedarían en el olvido.

No solo se obviaron los excesos que la autoridad local llevaba a cabo, sino que el gobierno fomentó una política aperturista del Kuna Yala –San Blas por aquél entonces– y el Darién. Se fomentó la inversión extranjera en la región, y además se intentó aplicar una política civilizadora de toda la región tule.

La imposición de la “civilización”, como ha quedado probado en muchas ocasiones, no suele tener un buen resultado. Se tiende a generar una contra-reacción. En el caso kuna, la intromisión fue fraguando un sentimiento de hartazgo común.

Ante la resistencia de los indígenas, el gobierno optó por el camino de la coerción. Se abrieron las puertas a la inversión extranjera. El presidente Belisario Porras, pese a haber aceptado esta política, no pudo más que pedir mesura a los intendentes y autoridades regionales cuando descubrió los excesos que esta decisión había acarreado.

Se les alejó de sus raíces, prohibiendo a las mujeres kuna vestir sus atuendos tradicionales: los colgantes y pendientes de oro que tan representativos son para esta cultura. Era un ataque directo contra los valores de un pueblo. Los kunas no fueron un sujeto pasivo en esta historia. Todos estos intentos modernizadores no hicieron más que incrementar su arraigo cultural. De este modo se fue creando un malestar entre todas las poblaciones kuna, que terminaría con la conocida como Revolución Tule de 1925.

b)

Fuente: Movimiento Juventud Kuna

La Revolución del progreso

Rápido, visceral, de abajo a arriba, de este a oeste, desde la montaña al litoral, así se extendió la revolución. El alzamiento indígena de 1925se propagó como pólvora en llamas, una llama de frustración, de rechazo, de resistencia al olvido.

Los kuna se enfrentaron a las fuerzas gubernamentales durante días. La mediación de los EE.UU ayudó a que la revuelta no fuera a más. Se terminó firmando un acuerdo por el que los kuna prometían fidelidad al Estado y a estos se les daban garantías de autonomía.

De izquierda a derecha: Iguaibiliginya, Ologindibibilele, Olonibiginya, máximos líderes de la Revolución Tule. Fuente: Gubiler

La revolución tule no tuvo importancia como tal, no fue ninguna gesta militar. Su relevancia recae en las implicaciones que esta tuvo para todo un pueblo. No se puede fijar una acción concreta que hiciera estallar todo, sino que fue el fruto de años de opresión, una cosecha que le saldría cara al gobierno de Panamá. Tiene un gran significado para la historia moderna kuna y la actualidad de este pueblo.

Tras ella se formalizó el Consejo General Kuna (CGK), las distintas facciones kuna vieron en la unidad una solución para frenar los abusos de poder. Dejaron de lado las disputas para alcanzar sueños comunes. Juntos se enfrentaron al gobierno, manteniendo un régimen autónomoque redujera la injerencia gubernamental.

Desde la capital no se supo asumir del todo la nueva situación con respecto al asunto de la minoría. La relación del pueblo kuna con el gobierno de los EE.UU no gustaba mucho en la política de la república. Esa amistad deriva del interés del antropólogo estadounidense Richard Marsh, quien cautivado por la lucha de este pueblo, apoyó a los tule en los años 20, hasta que la tensión con el gobierno de Panamáhizo que en los EE.UU se escucharan las demandas indígenas.

Aunque si hay algo que generó la revolución fue esperanza. Una esperanza que animó a jóvenes kuna a luchar por su pueblo, jóvenes como el famoso líder indígena Nele Kantule. Nele, quien puede ser considerado el padre de la modernidad kuna, fue un líder nato, un fruto de la revolución del 25. Él, junto con su maestro Colman sentaron las bases del futuro tule. Era consciente de la realidad que azuzaba a su pueblo y de que, si querían perdurar, debían aprovechar el empuje de su revolución para reestructurar su sistema y hacer frene al porvenir.

Kantule es el origen pasado del presente kuna. Centró sus esfuerzos en la reforma de la educación indígena, acercando la modernidad a su pueblo pero sin romper con la cultura ancestral. El ímpetu de la revolución facilitó que el resto de líderes aceptara la reforma, que la civilización se fuera introduciendo en las comunidades. A su vez, el favor de los EE.UU les ayudó en la financiación de la comarca. Se acordaron puestos de trabajo para los kuna en las bases estadounidenses, lo que sirvió para mantener a las comunidades con el dinero de los emigrados. Económicamente colectivizó los pequeños trabajos fomentando una economía común e inició el proceso de institucionalización del Consejo General Kuna.

Nele Kantule era consciente de que debían enfrentarse a la realidad, adaptarse para seguir con la revolución. Cuentan que decía que “tenían que conocer el secreto de la serpiente no para que nos domine, sino para dominarla a ella”.

Los hijos de la revolución

Tras la revolución de 1925 la lucha kuna no cesó, más bien al contrario, nuevos frentes se abrieron, un mundo más complejo se iba cerniendo sobre el pueblo tule. Unas gentes que resisten la imposición del futuro, que prefieren elegir su camino. Durante el siglo XX los kunas se centraron en la lucha por sus derechos dentro de las realidades sociopolíticas por las que ha pasado un país como Panamá. Su tierra, el sustento de sus comunidades, fue –y continúa siendo– central para las políticas del Consejo General Kuna. Todo esto no habría sido posible sin que existiera entre esta sociedad un sentimiento progresista, de adaptación al nuevo tiempo. Víctimas de una civilización impuesta supieron lidiar con ello para mantener viva sus tradiciones. Para ello sirvió la reforma educativa impulsada tras la revolución que creó una intelectualidad kuna. Estos, sirviéndose de la educación que les impusieron, aprendieron para poder enfrentarse a aquellos que buscaban su final, creando por lo tanto fuertes movimientos políticos a la par que mantenían sus tradiciones más ancestrales.

c)

Los indios Kuna han sido un actor relevante en la historia panameña del siglo XX, y continúan siéndolo hoy en día. Han sido víctimas de todos los vaivenes por los que el país ha pasado, desde el nacionalismo torrijista hasta el intervencionismo estadounidense y el neoliberalismo de Noriega en los 80. En estos años generaron una unión muy fuerte entre las comunidades, siguiendo un camino común. La hermandad que los tule desarrollaron se ha reflejado en su compromiso social para con otras comunidades indígenas centroamericanas y mundiales. La resistencia y las políticas de autonomía que se han aplicado en la región del Kuna Yala y Darién han servido a otros en su situación como ejemplo de resistencia indígena.

La lucha tule no parece tener fin. Hoy en día los líderes kuna se encuentran en una disputa por la defensa de sus tierras. Tienen que hacer frente a la intromisión de compañías extranjeras que intentan sacar provecho a una riqueza que tiene dueño. La situación del pueblo kuna es la de otros tantos indígenas que tienen que encarar un mundo cambiante que va contra aquellos que le son distintos. El neoliberalismo no entiende de tradiciones ancestrales, de respeto por una tierra, de la importancia de la cultura ancestral.

Ante esta situación las poblaciones tule saben que no queda más que resistir. Han de seguir manteniendo el espíritu de la revolución del 25, esa revolución que devolvió a sus legítimos dueños la llave del universo.

“Dejo en sus manos, bajo su cuidado a nuestra Madre Tierra. La dejo llena de collares de oro, de plata, no la despojes de sus valijas, no regales sus pertenecías ni riquezas a extraños. Vendrán días en que extraños llegarán como buitres para acabar a Nuestra Madre Tierra. Defiéndala como lo has hecho en 1925”.

Nele Kantule

d) Un análisis, inquietud, reflexión sobre el caso.

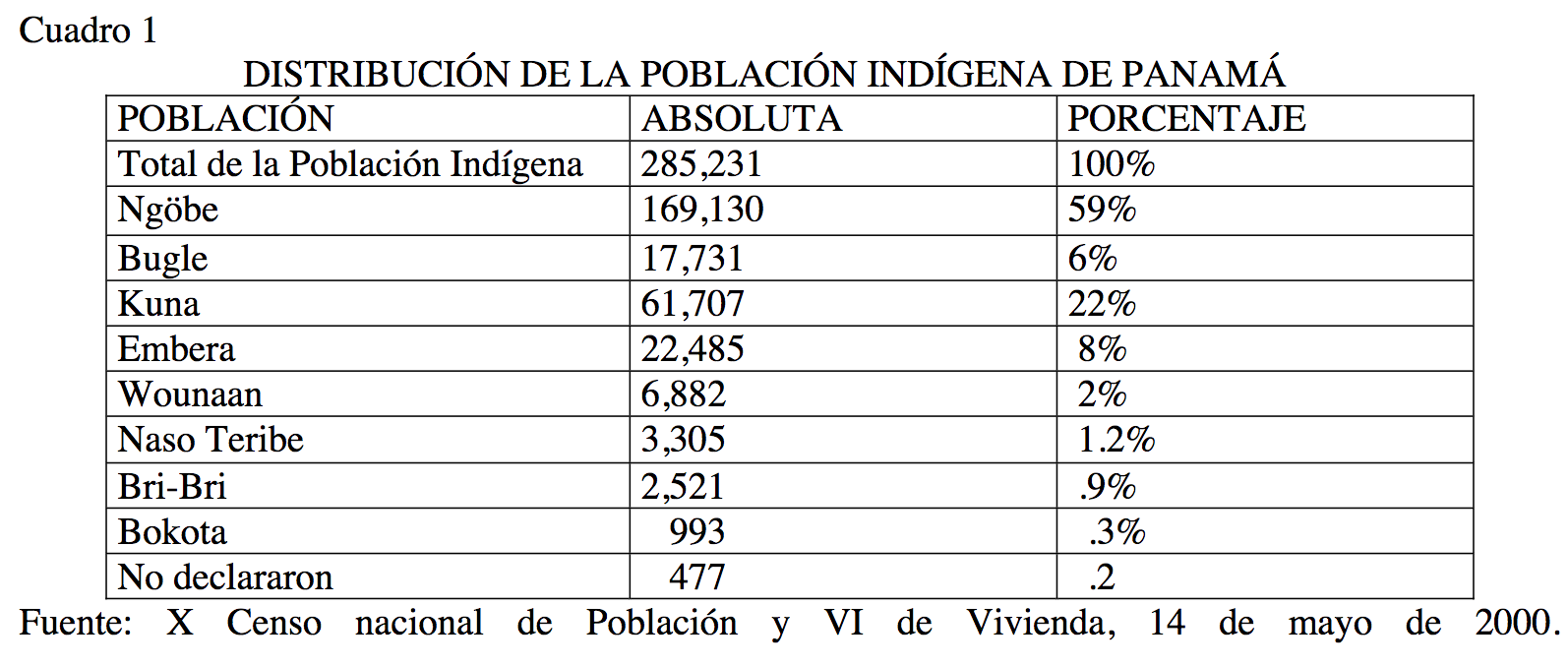

Como todos los casos analizado de autonomía se visibiliza el proceso, desde el aspecto jurídico de cada país , que reconoce su derechos como pueblos indígenas o grupos étnicos. En caso de pueblo Kuna en 1972, reconoce a nivel constitucional, como identidad étnica, tierras, educación bilingüe, entre otros. A pesar de este reconocimiento legal , es uno de los países que no reconoce el tratado internacional OIT 169.

Si embargo de proceso de autonomía del pueblo Kuna, tienen un varios años de recorrido, y además que haya sido sede de importantes de eventos de pueblos indígenas y de mujeres indígenas. Sobre todo el aporte en temas conceptuales sobre derechos de los pueblos indígenas.

Aun confrontan muchos desafíos, entre los importantes:

En los territorios ingreso de empresas trasnacionales para hidroeléctrica y mineras, como en mi pis en los territorios de pueblos indígenas.

La no articulación de pueblos indígenas

El paternalismo del estado fragmenta a los pueblos indígena para mantener estancado el proceso.

De esta política de clientelismo y la no respeto de las autoridades indígenas, lo que mayormente son afectados con estas políticas son las mujeres indígenas.

c) Y un comentario a otros aportes del grupo.

Los pueblos indígenas mediante sus resistencia y luchan han venido marcando su proceso de autonomía. Enfrentando sus desafíos que se presentan en el camino.

Frente a la resistencia y lucha el centro articulador es el territorio para avanzar en el ejercicio de sus derechos.

En incluir no en numero de participantes a hombres, mujeres y jóvenes con poder de decisión se debe mantener. El ir descolonizando y reinventando nuevos estrategias y formas de convivencia eso me parece interesante de los casos de Autonomía, estudiado.

Comparto con algunos compañeros la lucha, autonomía y control, autodeterminación y autogobierno y nuevas formas de planificar viene de los empobrecidos, de los excluidos por el estado nación.

Los liderazgos colectivo o comunitario en mixtura de hombres adultos, mujeres y jóvenes debe ser el camino.