Campesino e indígena- Tarea grupal 1

Tarea grupal 1: Realizar una caracterización del sujeto social designado considerando:

- Peso demográfico

- Peso económico en el país

- Otros aspectos relevantes

Campesino e indígena, pequeña producción familiar

Breve descripción del sujeto

El artículo titulado: "Políticas diferenciadas para los distintos tipos de campesinos, elaborado por la Fundación Tierra el año 2014”. Señala que en la última década en Bolivia han ocurrido importantes trasformaciones en la agricultura familiar de base campesina. Indica que ya no hay más una masa indiferenciada de productores campesinos, atrapados en la subsistencia y en la extrema pobreza como ocurría hasta hace unas décadas. Pues se han producido procesos de especialización productiva y consecuentemente de diferenciación interna.

Estos cambios indican, obligan a identificar una nueva tipologíade agricultores familiares que a su vez debería traducirse en políticas públicas diferenciadas y específicas para cada uno de estos tipos de unidades de producción. Pues no todos los agricultores familiares tienen las mismas oportunidades, ni las capacidades, ni el acceso a recursos de tierra y agua, para aumentar sus rendimientos, mejorar su desempeño productivo, sus ingresos, su alimentación y nutrición. Existiendo así grandes diferencias socioeconómicas entre estos.

Identifica y propone cuatro tipos de agricultores familiares:

a)Los Campesinos Tradicionales: continúan siendo el grupo más empobrecido y numeroso poblacionalmente. La mayoría de sus comunidades están en la región de las montañas andinas, donde hay poca tierra productiva y no existen sistemas de riego ni caminos. Los padres y abuelos de estos campesinos recuperaron sus tierras a partir de la reforma agraria de 1953 y la mayoría de sus descendientes acaba de recibir títulos actualizados de sus tierras a nombre de la pareja (hombre y mujer). Sin embargo, estas tierras están ubicadas en lugares de muy difícil acceso y de muy baja productividad. Es previsible que la expulsión migratoria en muchas de estas comunidades continúe a la par del desarrollo de la incipiente industria y economía informal en las ciudades.

b)Los Agricultores Especializados: En los últimos treinta años una buena parte de los campesinos se han especializado y ahora son agricultores familiares que producen alimentos para el mercado, especialmente doméstico, aunque también para el mercado exterior (quinueros, horticultores, fruticultores, cafetaleros, cacaoteros, ganaderos, lecheros...). Al especializarse, generar rentas y acumular, han cambiado su naturaleza de clase y ahora se auto identifican más como "productores”. Casi siempre estos cambios han respondido a estímulos de mercado, necesidad de monetización de los ingresos y en respuesta a precios atractivos de los bienes que producen. Estos productores mercantiles especializados se encuentran en territorios locales activos y dinámicos (que han ayudado a construir). Muchos son exitosos y están agrupados en torno a cadenas, clústeres o complejos productivos y se organizan mayormente en lo que se conoce como Organizaciones Económicas Campesinas (OECA).

c)Los Productores de Commodities: Otro grupo importante de agricultores familiares (soyeros y cocaleros) se ha volcado a la producción de commodities para el mercado internacional y de alguna manera forman parte del agro negocio, aunque en situación subordinada al capital y a las empresas transnacionales. Muchos lo hacen afectando negativamente su medio ambiente y sobre explotando sus recursos naturales. En algunos casos practican lo que se llama agricultura por contrato pero sin suficiente poder de negociación para definir precios, financiamientos y mercados. Muchas veces explotan a otros campesinos de su entorno bajo relaciones asimétricas entre campesinos ricos y campesinos pobres. Hay casos en que sus actividades productivas están en el límite de lo que se denomina la agricultura extractivista, cuyas prácticas no son amigables con el medio ambiente ni con criterios de equidad social. Las políticas públicas referidas al sector de agricultores familiares productores de commodities están subordinadas a parámetros mayores de inserción de la agricultura nacional dentro de la lógica de la agricultura capitalista transnacional.

d)Los Agricultores Indígenas de las TCO de Tierras Bajas: Otro grupo está constituido básicamente por pueblos indígenas en las tierras bajas y amazonía que -habiendo sido hasta hace poco recolectores, cazadores y pescadores trashumantes- hoy se están estableciendo en los márgenes de los territorios que han conseguido que el Estado titule en su favor, aunque todavía no han logrado consolidar verdaderos programas de gestión territorial indígena.

En parte porque en realidad no hay políticas públicas para promover esta gestión territorial indígena, pero también porque, ante necesidades apremiantes de subsistencia, muchos indígenas no tienen otra opción que vender su fuerza de trabajo como jornaleros o explotar de manera no sostenible algunos de sus recursos naturales, como la madera, por ejemplo.

Esta caracterización coincide conotrosestudios sobre la economía campesina que sostienen que los campesinos ya no son los principales proveedores de alimentos para la población boliviana. Ese rol ha sido conquistado por la empresa agroindustrial del oriente boliviano gracias a políticas públicas de subsidios, exenciones impositivas, un contexto macroeconómico favorable, su articulación con la agro-empresa transnacional y a su propia capacidad de emprendimiento.

El libro "qué hacer con los indios" de Pablo Stefanoni aporta para la caracterización de nuestro sujeto.

La característica del actual proceso de indianización de Bolivia es la emergencia de la indianidad desde abajo, como núcleo cohesionador de la identidad subalterna de indígenas de carne y hueso que cuestionan la inclusión abstracta y la exclusión concreta en la que aún se mantienen por la preservación del denominado "colonialismo interno" que sobrevivió a la independencia de España y a la construcción de la República.

Para Stefanoni existe una nueva forma de nacionalismo del siglo XXI, de matriz plebeya, sustentado en la tradición sindicalista del mundo popular boliviano y que se erige en una serie de imaginarios étnicos que fueron variando tanto entre los dominantes como entre los subalternos.

Por otro lado, el campesinado y la indianidad son el sujeto que genera la tensión entre ecología y modelo de desarrollo y da lugar a los conceptos que se sintetizan en el Vivir Bien. Las corrientes tradicionales de desarrollo para América Latina coinciden en que el crecimiento económico y el progreso constante son objetivos esenciales para ésta región, y que se debe avanzar hacia logros siempre superiores, formando así una ideología del progreso que muchas veces se perfila individualista. En éstas posturas la idea de naturaleza no aparece o si lo hace es en forma antropocéntrica, donde la naturaleza está al servicio del hombre.

En contraposición al paradigma reinante surge el Vivir Bien. La satisfacción de las necesidades humanas sin perder el equilibrio con la naturaleza, el biocentrismo y la reciprocidad como valor social son características esenciales de este enfoque y se basa en las tradiciones indígenas de nuestro continente. Las metas inmediatas de un programa hacia el Vivir Bien se deberían centrar en dos objetivos, objetivos centrales también para la Soberanía Alimentaria: erradicar la pobreza y detener el desgaste ambiental.

En la constitución de nuestro país, se incorporan a la sociedad plural como principios éticos y morales, basados en las tradiciones indígenas los siguientes: "...ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñande reko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”.

Un notable estudioso del mundo indígena en nuestro medio es el Señor Jaime Medina, para él en la tradición indígena la lógica de producción es otra: "los bienes son producidos por su valor de uso y para alimentar la reciprocidad, con metas de suficiencia y calidad de vida. También en la relación con la naturaleza, los pueblos indígenas y originarios tienen la concepción de que los seres humanos no son superiores sino una parte de igual importancia en la totalidad de la vida. Tienen una relación recíproca con la vida no humana”Si estos valores estuvieran arraigados a la base social del mundo actual los problemas que deben solucionar las acciones basadas en el Vivir Bien o la Soberanía Alimentaria tendría otros matices, las soluciones otra fuerza o tal vez no existiría debate alguno.

A partir de estas dos posturas se puede notar el cambio que ha habido en la visión sobre los pueblos tradicionales. Mientras que en muchas posturas republicanas del país durante el siglo pasado el objetivo era "civilizar al indio" hoy el objetivo esperado para paliar los problemas sociales y ambientales del mundo es en gran parte "indianizar a la civilización".

Peso demográfico

De los 10.027.254 habitantes que fueron empadronados en el país, 6.751.305 viven en áreas urbanas y las restantes 3.275.949 en área rurales, en términos porcentuales esto significa 67,3% y 32,7%, respectivamente, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, realizado por el Instituto Nacional de Estadística.

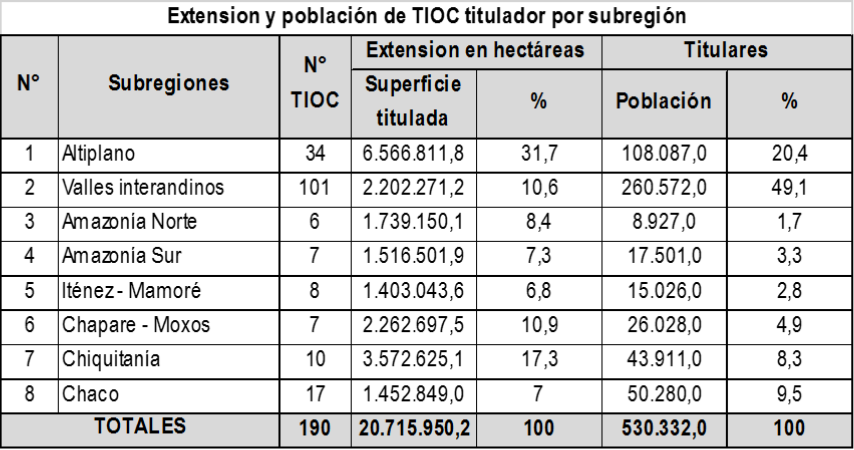

Fuente: Fundación Tierra (http://www.territorios.ftierra.org/index.php?option=com_content&view=article&id=99:bolivia-territorios-indigena-originario-campesinos-titulados&catid=38:mapascont&Itemid=18)

Peso económico en el país

Otros aspectos relevantes